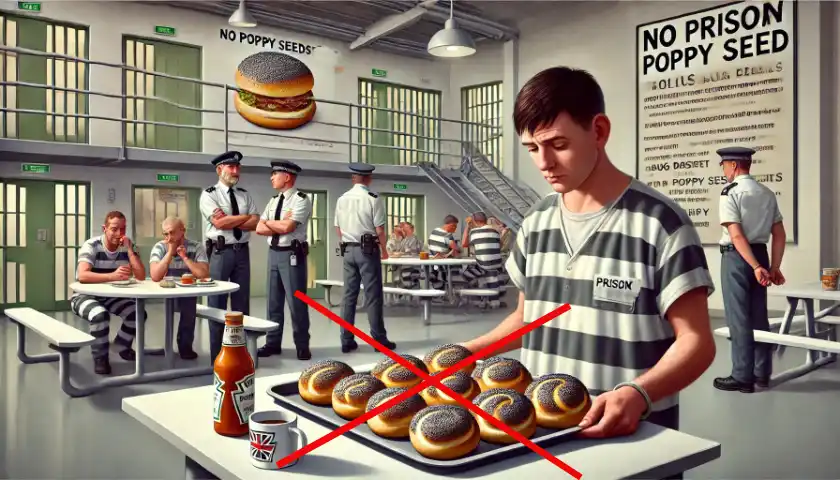

Mohnbrötchen, Mohnkuchen oder Germknödel mit Mohnfüllung – was für viele ein ganz normaler Bestandteil des Frühstücks oder der Kaffeetafel ist, bleibt Häftlingen in deutschen Gefängnissen verwehrt. Der Grund dafür ist ebenso simpel wie verblüffend: Mohn kann Spuren von Opiaten enthalten und dadurch Drogentests verfälschen.

Die Grundlage für dieses Verbot bildet der sogenannte Schlafmohn (Papaver somniferum), eine uralte Kulturpflanze, die seit Jahrtausenden für ihre heilenden, aber auch berauschenden Wirkstoffe bekannt ist. Die kleinen, grau-bläulichen Samen des Schlafmohns sind an sich völlig ungefährlich – sie enthalten kein Morphium. Dennoch kann es im Verlauf der Ernte und Verarbeitung zu Verunreinigungen kommen.

Der unsichtbare Saft mit Wirkung

Das eigentliche Problem liegt im Milchsaft der Pflanze, der sich in einem feinen Röhrensystem durch Blätter, Stängel und vor allem die unreifen Samenkapseln zieht. Wird dieser Saft gewonnen und getrocknet, entsteht das als Droge bekannte Opium. Zwar wird der zur Lebensmittelherstellung verwendete Mohn speziell gezüchtet und geerntet, doch bei der maschinellen Verarbeitung können dennoch kleinste Mengen dieses Milchsafts – und damit auch Alkaloide wie Morphin oder Thebain – auf die Samen gelangen.

Kleiner Biss, große Wirkung – im Drogentest

Der Genuss eines Mohnbrötchens führt keineswegs zu einem Rauschzustand. Die aufgenommenen Mengen an Opiaten sind viel zu gering, um eine pharmakologische Wirkung zu entfalten. Aber: Sie reichen aus, um bei einem Urintest auf Drogen einen positiven Befund zu erzeugen. Und genau das ist der Knackpunkt im Justizvollzug.

In Haftanstalten gehören Urinproben zur Routine, wenn es um die Kontrolle von Drogenkonsum geht. Ein positiver Test zieht unangenehme Konsequenzen nach sich – von Gesprächsvermerken über Besuchsverbote bis hin zu Disziplinarstrafen. Dabei lässt sich im Nachhinein nicht feststellen, ob die festgestellten Rückstände von Morphin nun aus einem Streuselkuchen oder aus illegalem Heroinkonsum stammen.

Vorsicht ist besser als Nachsicht

Aus diesem Grund haben viele Justizvollzugsanstalten eine klare Regelung eingeführt: Kein Mohn in der Haft! Keine Mohnbrötchen, kein Mohnkuchen, keine Germknödel mit Mohnzucker – auch wenn es rein kulinarisch betrachtet ein Verlust ist.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hatte bereits 2018 auf die unzureichende Datenlage zur Mohnbelastung und zum durchschnittlichen Mohnkonsum hingewiesen und geraten, Opiumalkaloide bei der Lebensmittelproduktion technisch so weit wie möglich zu reduzieren. Doch solange die Möglichkeit einer Verunreinigung nicht ausgeschlossen werden kann, bleibt der Mohn in Gefängnissen tabu.

Auch draußen ein Risiko: Mohn und Straßenverkehr

Nicht nur hinter Gefängnismauern kann Mohn zum Problem werden – auch im Alltag, etwa bei Polizeikontrollen im Straßenverkehr, ist Vorsicht geboten. Experten warnen: Wer größere Mengen mohnhaltiger Speisen konsumiert – etwa mehrere Stücke Mohnkuchen oder Mohnstrudel mit besonders reichhaltiger Füllung – könnte bei einer Verkehrskontrolle unter Verdacht geraten.

Der Grund: Bei stichprobenartigen Drogentests durch die Polizei kann selbst der unbewusste Konsum kontaminierter Mohnsamen ein positives Ergebnis auf Opiate liefern. Entscheidend ist dabei nicht nur die verzehrte Menge, sondern auch, ob der verwendete Mohn während der Ernte oder Verarbeitung mit Alkaloiden wie Morphin oder Thebain in Kontakt gekommen ist. Und genau das weiß im Zweifelsfall nicht einmal der Bäcker, denn Rückstände sind mit bloßem Auge nicht erkennbar.

Auch wenn der Effekt in der Regel keine betäubende Wirkung auf den Fahrer hat, genügt der Nachweis bestimmter Grenzwerte im Urin oder Blut, um Fahrverbot, Bußgeld oder gar strafrechtliche Ermittlungen auszulösen. Im schlimmsten Fall muss der Betroffene mühsam nachweisen, dass sein „Vergehen“ lediglich auf einem Mohnkuchen basierte – und das ist keineswegs einfach.

Fazit:

Die Sache mit dem Mohnbrötchen ist mehr als eine skurrile Anekdote – sie ist ein Paradebeispiel dafür, wie selbst harmlose Lebensmittel im falschen Umfeld problematisch werden können. Wer hinter Gittern lebt, muss auf das duftende Brötchen mit nussiger Note verzichten – nicht, weil es gefährlich wäre, sondern weil es in einer Urinprobe für Verwirrung sorgen kann.

Wer also auf Nummer sicher gehen will – sei es im Straßenverkehr oder im Justizvollzug – sollte mohnhaltige Speisen nicht auf die leichte Schulter nehmen. So köstlich Mohnkuchen und Mohnbrötchen auch sein mögen: In bestimmten Kontexten können sie ungewollt zu sehr ernsten Konsequenzen führen.

Bildquellen:

- poppyseeds: Peter Wilhelm KI