Von Lochzangen, Kürzeln und Codes: Warum Eisenbahnschaffner Tickets markierten, welche Zeichen sie setzten – und was das über Kontrolle, Effizienz und Gesellschaft verrät.

ansehen/verstecken

Worum es geht

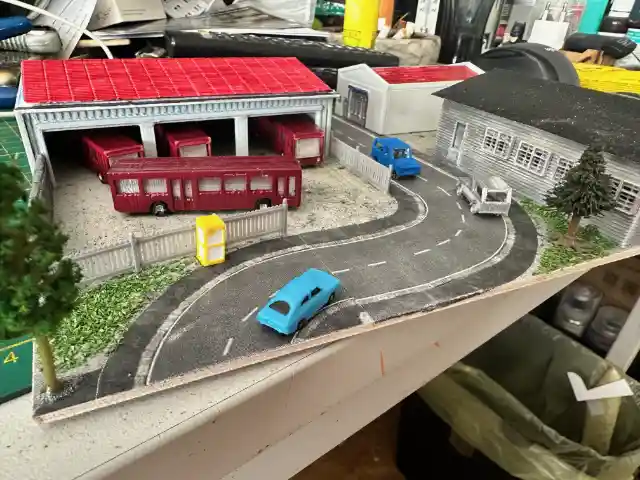

Bevor Fahrkarten maschinell gedruckt, personalisiert und digital nachvollziehbar wurden, war die Kontrolle in der Praxis Handwerk: Schaffner prüften, lochten, ritzten oder beschrifteten Tickets. Das war effizient, fälschungshemmend – und nicht selten ein Spiegel des Zeitgeistes. Dieser Beitrag erklärt, wann und warum die Markierungen eingesetzt wurden, welche Formen es gab und welche gesellschaftlichen Dimensionen (bis hin zu diskriminierenden Codes) sich darin zeigten.

Personenerkennung durch Markierungen

Es gibt ja Fahrkarten, die mehrfach genutzt werden können. Solche Carnet-Fahrkarten sind entweder Fahrkarten, die mehrere Entwertungsflächen haben, kleine Fahrkartenheftchen oder lange Fahrkartenstreifen, an denen einer der Fahrtstrecke entsprechende Anzahl von Feldern umgeknickt und abgestempelt werden muss.

Dabei haben Schaffner oft durch die Art des Lochens, Beschriftens oder Stempelns quasi Einordnungen der Fahrgäste vorgenommen. Das hatte verschiedene Gründe, die ich weiter unten noch erläutern werde.

Auf jeden Fall sollte durch eine bestimmte Art der Markierung das Kontollpersonal von nachfolgend oder am nächsten Tag genutzten Bussen/Zügen auf bestimmte Merkmale des Fahrgastes hingewiesen werden.

Zeitleiste: Von der Praxis zur Obsoleszenz

Wie lange wurden Fahrkarten eigentlich von Hand markiert oder gestempelt?

- ca. 1850–1880 Aufstieg der Eisenbahn als Massenverkehrsmittel in den USA und Europa. Handgestanzte, teils handschriftlich ergänzte Papiertickets sind Standard.

- 1880–1910 Systematisierung: genormte Lochzangen, vorgegebene Positionen, individuelle Lochformen; betriebliche und soziale Codes fließen zusammen.

- 1910–1930 Zunehmend nummerierte, serielle Tickets; Registriermaschinen und Buchungssysteme verringern die Notwendigkeit frei definierter Markierungen.

- ab 1930 Rückgang der personalbezogenen Lochcodes; betriebliche Entwertung (Datum/Teilstrecke) bleibt. Später Übergang zu maschinenlesbaren Formaten.

- Heute Elektronische Tickets, QR/NFC; Markierungen durch Schaffner sind Ausnahme (Sonderfälle, Sichtvermerk).

Soziale Codes: Zwischen Pragmatismus und Vorurteil

Neben betrieblichen Erfordernissen wurden die Markierungen auch zu etwas benutzt, das man heute „Social Profiling“ nennen würde, also die Einordnung von Menschen in soziale Gruppen. Manche Schaffner nutzten Positionen oder Kürzel, um sich Eigenschaften des ursprünglichen Ticketnutzers zu merken. Hierdurch sollte vor allem verhindert werden, dass eine Fahrkarte mehrfach von verschiedenen Personen genutzt wurde. Wenn also das Merkmal für „männlicher Fahrgast“ angebracht war, wäre es aufgefallen, wenn später eine Frau dieselbe Fahrkarte vorzeigt.

Aber es wurde mit den Markierungen auch vor Landstreichern, Vandalen, Trunkenbolden, Übergriffigen, Streitlustigen, mutmaßlichen Taschendieben und notorischen Schwarzfahrern etc. gewarnt. Zeigte ein Fahrgast eine dementsprechend markierte Fahrkarte vor, wusste das nachfolgende Zugpersonal, vor was sie auf der Hut sein mussten.

Markierungen dienten auch dazu, Geschlecht, ungefähres Alter, Kleidung, teils auch Hautfarbe festzuhalten.

Offiziell vorgeschrieben war das natürlich nicht; es entstand aus dem Bedürfnis des Bahnpersonals, Ticketmissbrauch, Zerstörungen und Taschendiebstähle zu verhindern. Aus heutiger Sicht ist klar: Solche Markierungen öffneten der Diskriminierung Tür und Tor.

Wichtig ist die Differenzierung: Das Markieren an sich war zunächst ein betrieblicher Vorgang. Welche Inhalte markiert wurden, spiegelte jedoch soziale Normen. So konnte ein neutrales Werkzeug zur sozialen Klassifizierung werden.

Welche Markierungen es gab

- Lochzangen-Muster: rund, stern-, herz- oder dreiecksförmig; teils als „Signatur“ eines Schaffners.

- Lochpositionen: fest definierte Felder am Ticketrand; Position = Bedeutung (z. B. Teilstrecke, Tarif, ggf. Merkmal der Person).

- Kürzel & Bleistiftzeichen: Initialen des Schaffners, Datum/Zeit, kurze Buchstabenfolgen (M/F für Mann/Frau etc.).

- Einkerbungen/Ritzen: seltener, eher improvisiert, wenn kein Locher zur Hand war.

- Stempel: für Datum/Relaisbahnhof; später häufig in Kombination mit Seriennummern.

Technik trifft Datenidee: Vom Ticket zum Datenträger

Die Einsicht, dass sich Information durch gezielte Lochung speichern und „lesen“ lässt, inspirierte später die Entwicklung standardisierter Lochkarten für statistische Massendaten. Auch wenn Fahrkarten-Punches nur ein Mosaikstein waren: Sie zeigen, wie sich Alltagsroutine in Datenpraxis verwandeln kann – ein Übergang von der Lochzange zum Tabellierer.

Internationaler Blick

Vergleichbare Markierungspraktiken gab es in Europa, oft stärker formalisiert (Entwertungszangen/Stempel mit Datumsband). Personalisierende Codes waren in den offiziellen Regelwerken seltener vorgesehen, in der Praxis aber nicht ausgeschlossen. Mit der Verbreitung durchnummerierter Serien, zentraler Abrechnungssysteme und später elektronischer Buchungen verschwanden frei definierte Markierungen allmählich.

Warum die Praxis verschwand

- Standardisierung & Drucktechnik: Seriennummern und fälschungssichere Layouts.

- Maschinelle Erfassung: Registriermaschinen, später EDV.

- Datenschutz/Compliance: geringere Toleranz für informelle Personenmerkmale.

- E-Tickets & QR: sichtbarer „Sichtvermerk“ wird digital; Missbrauchskontrolle verlagert sich ins System.

FAQ in Kürze

War das Markieren von Personendaten offiziell erlaubt?

In der Regel nicht als Vorschrift. Offizielle Regeln betrafen Entwertung/Teilstrecken. Personalisierende Codes entstanden oft als inoffizielle Praxis.

Gab es feste Codes für Merkmale?

Es existierten lokale/individuelle Systeme (Positionen, Kürzel, Lochform). Einheitliche, schriftlich fixierte Personen-Codes sind historisch schwer belegbar und waren eher mündliche Gewohnheit.

Hat das mit Rassismus zu tun?

In den USA ja, im Sinne eines Kontexts: Die Praxis konnte – und wurde mancherorts – zur Abgrenzung genutzt. Sie war Teil eines größeren gesellschaftlichen Musters der Segregation und Alltagsdiskriminierung.

Fazit

Die Markierung von Fahrkarten war zunächst logistische Notwendigkeit – schnell, günstig, alltagstauglich. Doch sie zeigt, wie leicht sich neutrale Technik mit gesellschaftlichen Vorannahmen auflädt. Zwischen Lochzange und Kürzel offenbart sich eine Epoche, die Effizienz liebte und gleichzeitig Menschen in Kategorien dachte. Wer die kleinen Zeichen auf alten Tickets liest, sieht darin mehr als Papier: ein frühes, analoges Interface zwischen Kontrolle und Gesellschaft.