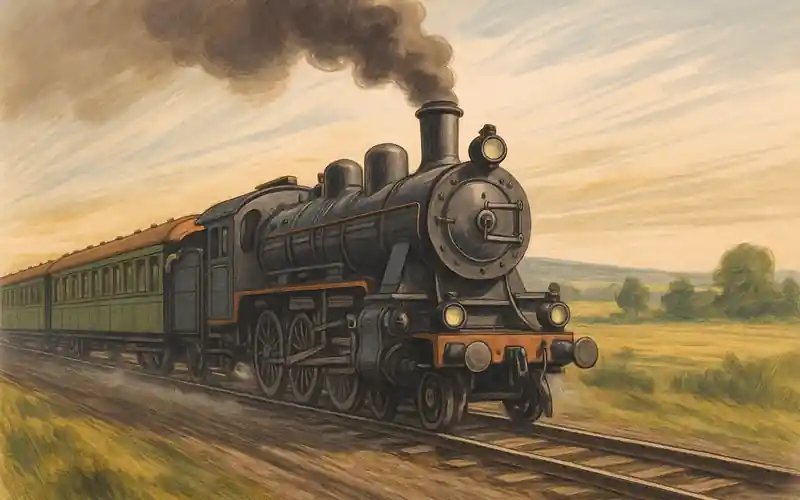

Wer von einem Menschen sagt, er sei „schnell wie ein D‑Zug“, meint damit, dass er besonders flott ist. Doch die Redewendung führt in die Irre: Mit Geschwindigkeit hatte der ursprüngliche D‑Zug zunächst wenig zu tun. Der Buchstabe „D“ steht nicht für „direkt“ oder „dampfend“, sondern für „Durchgang“. Diese Züge waren eine technische Innovation und ein Komfortsprung – und erst in zweiter Linie ein Synonym für Schnelligkeit.

Wagen mit Verbindung: der neue Komfort des 19. Jahrhunderts

Die Anfänge der Schnellzüge im Deutschen Reich liegen in den 1850er‑Jahren. Sie fuhren zwar schneller als normale Personenzüge, bestanden aber aus Abteilwagen, deren einzelne Abteile man nur über Außentüren und Trittbretter erreichte. Wer während der Fahrt die Toilette aufsuchen oder den Speisewagen besuchen wollte, musste an der nächsten Station aussteigen und den Bahnsteig entlanggehen. Das änderte sich erst Ende des 19. Jahrhunderts, als der preußische Verkehrsminister Karl von Thielen 1892 eine neue Zuggattung einführte: den Durchgangszug.

Durchgangszüge besaßen Wagenübergänge, die mit „Faltenbälgen“ aus Leder und Eisenrahmen versehen waren. Diese harmonikaartig ausziehbaren Galerien ermöglichten es den Reisenden, während der Fahrt sicher und vor Regen geschützt von einem Wagen zum nächsten zu gelangen. Im Inneren gab es einen Seitengang, der sämtliche Abteile miteinander verband. Mit dieser Bauweise war es erstmals möglich, Toiletten und Speisewagen bequem zu benutzen. Wegen der Faltenbälge nannte man die neuen Fahrzeuge im Volksmund auch Harmonikazüge, der englische Begriff lautete „corridor train“.

Die ersten D‑Züge: Komfort für die ersten zwei Klassen

Der erste offizielle Durchgangszug fuhr ab dem 1. Mai 1892 als D 31/32 zwischen Berlin, Hildesheim, Paderborn und Köln. Am 1. Juni folgte der D 51/52 nach Nordhausen und Frankfurt. Diese Züge führten nur die erste und zweite Wagenklasse, außerdem Speise- und bei Nachtfahrten Schlafwagen. In einigen Fernverbindungen mussten die Fahrgäste einen Zuschlag zahlen. Sitzplätze konnten gegen Gebühr reserviert werden; die Plätze waren fortan durchnummeriert. Die Wagen mussten bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen: Vierachsige Drehgestellwagen, durchgehende Bremsen, Lüftungsaufbauten und Toiletten waren vorgeschrieben. Zweiachsige Wagen waren verboten, dreiachsige nur ausnahmsweise erlaubt.

Zunächst verkehrten diese luxuriösen Züge hauptsächlich auf längeren Strecken. 1894 gab es den ersten Durchgangszug mit dritter Klasse, und bald verbreitete sich das Prinzip in allen deutschen Ländern. Die Eisenbahnverwaltungen sorgten dafür, dass nur die modernsten Fahrzeuge zum Einsatz kamen. Gegen Ende der 1890er‑Jahre erlebte der D‑Zug einen regelrechten Boom: Immer mehr Schnellzüge wurden zu Durchgangszügen umgewandelt, da sie das komfortable Wagenmaterial hatten. Ergänzend führte man weitere Zuggattungen wie den Eilzug und später den Luxuszug ein, doch der D‑Zug blieb das Flaggschiff des modernen Bahnverkehrs.

Vom Durchgang zum Schnellzug: ein Buchstabe bleibt

In den 1920er‑Jahren kam es zu einer Tarifreform. Besonders wichtige und schnelle Durchgangszüge wurden als Fernschnellzüge (FD) ausgewiesen, später vereinigte die Deutsche Reichsbahn den Durchgangszug und den Schnellzug zur einheitlichen Gattung Schnellzug. Der Buchstabe „D“ blieb jedoch als Kennzeichnung erhalten und stand fortan für schnelle, komfortable Fernzüge – auch wenn die Wagenübergänge längst Standard waren. Damit verband die Bevölkerung das „D“ immer stärker mit Geschwindigkeit.

Bis zum Ersten Weltkrieg waren fast alle Schnellzüge zu D‑Zügen geworden. Nur auf wenigen bayerischen Strecken verkehrten bis 1929 zuschlagpflichtige Schnellzüge, die erst später den Durchgangszügen angeglichen wurden. Österreich führte die D‑Züge erst später ein; 1912 gab es im österreichischen Kursbuch noch keinen Hinweis, 1922 wird erstmals ein D‑Zug in Wien erwähnt.

Wie die Redewendung entstand

Die wachsende Bedeutung der D‑Züge als schnellste und pünktlichste Fernzüge prägte das Bild. Obwohl sich der Begriff ursprünglich auf die Bauweise der Wagen bezog, stand das „D“ bald für eine hochwertige und zügige Beförderung. Der Ausdruck „schnell wie ein D‑Zug“ entstand in dieser Phase. Umgangssprachlich bezeichnete man Menschen oder Abläufe als D‑Zug, wenn sie besonders schnell waren. In den 1950er‑ und 1960er‑Jahren wurde diese Redewendung populär und hat sich bis heute gehalten, obwohl moderne Hochgeschwindigkeitszüge die alten D‑Züge längst überholt haben.

Einige Redewendungen verwendeten den Begriff auch ironisch: „Ein alter Mann ist doch kein D‑Zug“ oder „Er ist mit dem D‑Zug durch die Kinderstube gerast“ spielen auf übermäßige Eile an. Sogar Siedlungen mit langen Reihenhäusern und eine Siemens‑Radioserie wurden als „D‑Zug“ bezeichnet. All dies zeigt, wie stark die Zuggattung ins kulturelle Gedächtnis einging.

Fazit: Durchgang statt Geschwindigkeit

Der D‑Zug war eine Innovation der preußischen Staatsbahn und bedeutete in erster Linie einen Durchgangszug – einen Zug, in dem man bequem von Wagen zu Wagen gehen konnte. Diese Neuerung brachte ein deutliches Plus an Komfort und Sicherheit. Mit der Zeit wurden D‑Züge zu den schnellsten Fernzügen, doch erst dann entstand die volkstümliche Bedeutung. Wer heute „schnell wie ein D‑Zug“ sagt, beschwört die Erinnerung an eine Zeit, in der die Eisenbahn den Maßstab für Schnelligkeit setzte. Das „D“ im Namen erinnert jedoch an den Durchgang im wahrsten Sinne des Wortes – daran, dass es bei den ersten D‑Zügen vor allem um den freien und sicheren Zugang zu allen Wagen ging.

Bildquellen:

- imageplk_800x500: Peter Wilhelm KI

Hashtags:

Ich habe zur besseren Orientierung noch einmal die wichtigsten Schlagwörter (Hashtags) dieses Artikels zusammengestellt:

#D-Zug #Durchgangszug #Redewendung #schnell #Schnell wie ein D-Zug #Schnellzug