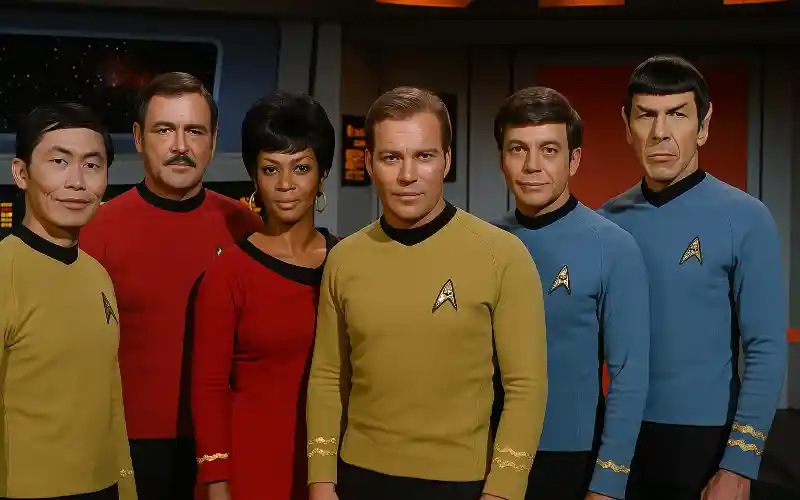

Als Star Trek (Raumschiff Enterprise) 1966 erstmals im US-Fernsehen lief, war es nicht nur eine Science-Fiction-Serie, sondern auch ein Statement. Gene Roddenberry stellte eine Brückencrew zusammen, die bewusst international, kulturell vielfältig und in gewisser Weise auch politisch brisant war. Hinter den Kulissen trugen die Schauspieler mit ihren ganz eigenen Wurzeln und Biografien dazu bei, dass diese Botschaft von Vielfalt auf der Leinwand überzeugend wirkte.

William Shatner – Captain James T. Kirk

William Shatner kam aus Montreal, Kanada. Seine Eltern waren jüdische Einwanderer aus Osteuropa. Dass ausgerechnet ein Kanadier zur zentralen Heldenfigur einer US-amerikanischen Kultserie wurde, war in den 1960er Jahren durchaus bemerkenswert. In den USA neigt man bis heute dazu, die Kanadier ein wenig belächelnd als „kleine Brüder“ zu sehen – freundlich, höflich, aber angeblich nicht ganz so durchsetzungsstark und ernstzunehmen wie die Nachbarn im Süden. Umso ironischer, dass mit Shatner ein Kanadier in die Rolle des furchtlosen Abenteurers und Draufgängers schlüpfte, der den „amerikanischen Traum“ auf der Brücke der Enterprise verkörperte.

Captain Kirk stand für Führungsstärke, Charisma und Risikobereitschaft – Eigenschaften, die in der amerikanischen Populärkultur fest verankert sind. Hinter dieser Fassade aber steckte ein Schauspieler aus Montreal, dessen Herkunft und jüdische Wurzeln ihn zu einem Vertreter der nordamerikanischen Migrationsgeschichte machten. Damit war Shatner nicht nur ein Symbol für den kulturellen Schmelztiegel, sondern auch ein lebendiger Beweis dafür, dass die Zukunftsvision von Star Trek schon in der Gegenwart begann.

Shatner war zudem nicht der einzige Kanadier an Bord: Auch James Doohan („Scotty“) stammte aus Kanada. Dass gleich zwei so prägende Figuren der Serie aus dem Norden kamen, zeigt, wie stark Kanada – ein Land, das im US-Unterhaltungsbetrieb oft unterschätzt wird – tatsächlich zur DNA von Star Trek beitrug.

Leonard Nimoy – Mr. Spock

Leonard Nimoy war Sohn ukrainisch-jüdischer Einwanderer, die vor Armut und Antisemitismus nach Amerika geflohen waren. Er wuchs in einfachen Verhältnissen in Boston auf und erlebte von klein auf, wie es ist, zwischen zwei Kulturen zu stehen. Zuhause sprach man Jiddisch, draußen war er Teil einer amerikanischen Gesellschaft, in der jüdische Familien oft noch auf Vorurteile und Ausgrenzung stießen. Diese Erfahrung prägte sein Selbstverständnis und floss später direkt in seine bekannteste Rolle ein.

Als Spock verkörperte Nimoy einen Halbvulkanier, der ständig zwischen zwei Welten stand: der kühlen Logik der Vulkanier und den leidenschaftlichen Gefühlen der Menschen. Für viele Zuschauer wurde er damit zur Projektionsfläche für das eigene Gefühl, nicht dazuzugehören – sei es wegen Herkunft, Hautfarbe, Religion oder schlicht wegen einer unkonventionellen Art zu denken. In einer Zeit, in der gesellschaftliche Außenseiter häufig marginalisiert wurden, war Spock eine stille, aber mächtige Identifikationsfigur.

Nimoy entwickelte selbst viele Details, die den Charakter einzigartig machten: den vulkanischen Gruß, inspiriert von einer jüdischen Segensgeste, die er aus der Synagoge kannte, oder die ruhige, fast meditative Art, mit der Spock sprach. So verschmolzen seine persönlichen kulturellen Wurzeln mit der fiktionalen Figur. Spock war nicht nur ein Alien, er war ein Spiegel für alle, die das Gefühl kannten, „anders“ zu sein.

Dass gerade Nimoy, ein Schauspieler mit Einwanderungsgeschichte, diese Rolle so intensiv ausfüllte, war kein Zufall. Er brachte Authentizität in den Konflikt zwischen Zugehörigkeit und Fremdheit. Damit wurde er zu einem kulturellen Brückenbauer – innerhalb der Serie und weit darüber hinaus. Für Generationen von Fans ist Spock bis heute ein Symbol dafür, dass Andersartigkeit nicht Schwäche bedeutet, sondern eine Stärke, die das Gemeinsame bereichert.

DeForest Kelley – Dr. Leonard „Bones“ McCoy

DeForest Kelley stammte aus dem Süden der USA, aus Georgia, und brachte damit eine regionale Prägung mit, die in den 1960er Jahren noch sehr präsent war. In einer Zeit, in der das Bild der Südstaaten stark mit den Konflikten um die Bürgerrechtsbewegung und mit alten Traditionen verbunden war, verkörperte Kelley eine Figur, die genau diesen erdverbundenen, bodenständigen Tonfall auf die Brücke der Enterprise brachte. McCoy sprach mit hörbarem Südstaaten-Akzent, was ihn in der Serie von den eher neutral geprägten Kollegen abhob und ihm eine unverwechselbare Stimme gab.

Als Schiffsarzt war McCoy das moralische Gewissen der Crew. Während Spock mit kalter Logik argumentierte und Kirk oft instinktiv handelte, brachte McCoy das menschlich-emotionale Element ein. Dieses Spannungsfeld zwischen Verstand, Instinkt und Gefühl wurde zum dramaturgischen Kern vieler Episoden. McCoy repräsentierte dabei das, was man in den USA gern den „common sense“ nennt – eine Mischung aus gesundem Menschenverstand, Empathie und praktischer Bodenhaftung.

Kelley selbst war ein Schauspieler, der vor Star Trek eher auf Nebenrollen in Western festgelegt war. Dass er als Südstaatler ausgerechnet die Rolle des Arztes übernahm, passte zu Roddenberrys Vision, dass in der Zukunft nicht Herkunft oder Stereotypen, sondern Kompetenz und Menschlichkeit zählen. McCoy war zwar manchmal brummig und schimpfte gern („I’m a doctor, not a…!“), aber im Kern war er die Verkörperung von Mitgefühl und Fürsorge.

Im ikonischen Dreiergespann Kirk–Spock–McCoy spiegelte sich eine philosophische Trinität: Kirk als handelnder Mensch, Spock als kalte Vernunft und McCoy als warmes Herz. Dass gerade ein Schauspieler aus dem Süden, einer Region mit schwieriger Geschichte im Hinblick auf Gleichberechtigung, das Gewissen und die Menschlichkeit der Serie verkörperte, verlieh seiner Rolle eine besondere symbolische Kraft. DeForest Kelley brachte so den „menschlichen Faktor“ in eine Serie, die sonst stark von Technik, Abenteuer und Logik geprägt war.

James Doohan – Lt. Commander Montgomery „Scotty“ Scott

Der Chefingenieur der Enterprise war ein Paradebeispiel für die Internationalität der Serie. James Doohan war Kanadier, geboren in Vancouver, Sohn irischer Eltern. Während des Zweiten Weltkriegs kämpfte er in Europa und wurde schwer verwundet. Seine Erfahrungen als Soldat und sein Talent für Dialekte ließen seine Figur besonders authentisch wirken. „Scotty“ – mit starkem schottischem Akzent – verkörperte den zuverlässigen Techniker, der das Schiff buchstäblich zusammenhielt. Dass ein Kanadier mit irischen Wurzeln einen Schotten spielte, unterstrich die Vielschichtigkeit der Besetzung. Sein Talent, Dialekte und Akzente nachzuahmen, veranlasste Rodenberry dazu, ihn aufzufordern, den Schiffsingenieur mit einem britischen Akzent zu spielen. Doch Doohan soll gesagt haben, dass die besten Ingenieure (im Sinne von Engineer = Maschinist) aus Schottland kommen, weshalb er dann den schottischen Akzent beibehielt.

Nichelle Nichols – Lt. Nyota Uhura

Nichelle Nichols war Afroamerikanerin – und eine der ersten schwarzen Frauen im US-Fernsehen, die nicht in der üblichen Rolle einer Dienstbotin, Sängerin im Nachtclub oder Randfigur auftrat, sondern als Offizierin gleichberechtigt auf der Brücke der Enterprise. Ihre Darstellung von Lt. Uhura war revolutionär: eine kompetente Frau, Teil der Kommandoebene, die Befehle entgegennahm und weitergab – und nicht etwa Kaffee servierte.

Um die Sprengkraft dieser Besetzung zu verstehen, muss man sich die gesellschaftliche Lage der USA in den 1960er Jahren vor Augen führen. Die Rassentrennung war erst wenige Jahre zuvor offiziell aufgehoben worden. In vielen Südstaaten galt die Realität der „Jim Crow“-Gesetze aber weiter: Schwarze Menschen wurden von weißen Menschen räumlich getrennt – in Bussen, Schulen, Restaurants und sogar an Trinkbrunnen. Polizeigewalt gegen Afroamerikaner war weit verbreitet, und die Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King kämpfte erbittert für Gleichberechtigung und gegen Lynchjustiz. Fernsehsender waren sehr vorsichtig, was die Darstellung schwarzer Menschen in gleichwertigen Positionen betraf, um keine Zuschauer im konservativen Süden zu verlieren.

Vor diesem Hintergrund war es beinahe ein Skandal, eine schwarze Frau in Uniform, mit Dienstgrad und verantwortlicher Funktion auf der Brücke eines Raumschiffes zu zeigen. Nichols überlegte sogar, die Serie nach der ersten Staffel zu verlassen, da sie als Sängerin auf der Bühne mehr Anerkennung fand. Doch Martin Luther King persönlich überzeugte sie, zu bleiben. Er erklärte, dass sie ein Vorbild sei – nicht nur für Afroamerikaner, sondern für alle, die an Gleichheit glaubten. Ihre Präsenz im Fernsehen vermittelte Millionen von Zuschauern unbewusst die Botschaft: In der Zukunft sind Hautfarbe und Geschlecht keine Hindernisse mehr für Kompetenz und Führungsrollen.

So wurde Nichelle Nichols zu einer Ikone – nicht nur für Science-Fiction-Fans, sondern auch für die Bürgerrechtsbewegung. Ihr späterer Kuss mit William Shatner, der erste TV-Kuss zwischen einer weißen und einer schwarzen Hauptfigur im US-Fernsehen, gilt bis heute als Meilenstein im Kampf gegen rassistische Schranken.

George Takei – Lt. Hikaru Sulu

George Takei war Sohn japanischstämmiger Eltern und wuchs in den USA auf. Doch seine Kindheit war von einem dunklen Kapitel der amerikanischen Geschichte geprägt: Nach dem Angriff auf Pearl Harbor 1941 wurden über 110.000 Menschen japanischer Abstammung – viele von ihnen US-Staatsbürger – in Internierungslager verschleppt. Auch Takei und seine Familie verbrachten mehrere Jahre hinter Stacheldraht, nur weil sie japanische Wurzeln hatten. Ihr Besitz wurde konfisziert, die Menschen litten unter beengten, oft menschenunwürdigen Bedingungen. Erst Jahrzehnte später sprach die US-Regierung offiziell von einem Unrecht und entschuldigte sich.

Diese Erfahrung prägte Takei nachhaltig. Als er später in der Rolle des Hikaru Sulu auf der Brücke der Enterprise stand, war das ein starkes Symbol: Ein Mann japanischer Herkunft nicht als Feind, Spion oder exotischer Fremder, sondern als gleichberechtigter Offizier der Sternenflotte. Damit setzte Star Trek bewusst ein Zeichen gegen die rassistischen Klischees der Nachkriegszeit, in denen Asiaten im US-Fernsehen häufig nur als Bösewichte oder Karikaturen auftraten.

Takei nutzte seine Popularität nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Aktivist. Er setzte sich später offen für die Aufarbeitung der Internierungslager ein, erzählte von seinen Kindheitserlebnissen und engagierte sich für Minderheitenrechte vor allem von Homosexuellen. In einer Zeit, in der asiatisch-amerikanische Stimmen im öffentlichen Diskurs kaum wahrgenommen wurden, war sein Auftritt in einer der bekanntesten TV-Serien der Welt ein Schritt in Richtung Anerkennung und Gleichberechtigung.

Dass ein Schauspieler mit solch einer Biografie eine wichtige Rolle in einer optimistischen Vision der Zukunft übernahm, war nicht nur Casting, sondern ein bewusstes politisches Signal: In der Zukunft zählt nicht die Herkunft, sondern die Fähigkeit, Teil einer Gemeinschaft zu sein.

Walter Koenig – Ensign Pavel Chekov

Als der junge Offizier Pavel Chekov 1967 in die Serie eingeführt wurde, tobte der Kalte Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion in voller Härte. Atomraketen standen sich gegenüber, das Wettrüsten und die Angst vor einem dritten Weltkrieg bestimmten den Alltag. Spätestens seit der Kuba-Krise 1962 war die Rivalität beider Supermächte für die Weltbevölkerung ein ständiger Albtraum. In dieser aufgeheizten Zeit einen russischen Offizier als festen Bestandteil der Brückencrew zu zeigen, war nichts weniger als ein kulturpolitisches Statement.

Walter Koenig, Sohn russisch-jüdischer Einwanderer aus Chicago, brachte diese Rolle mit jugendlichem Elan und einem bewusst betonten Akzent auf die Leinwand. Chekov stand für die jüngere Generation, die nicht mehr in den ideologischen Fronten verhaftet war, sondern in Roddenberrys Vision einer geeinten Menschheit eine Zukunft sah. Dass ein Russe Schulter an Schulter mit Amerikanern, Asiaten und Afrikanern auf der Brücke der Enterprise diente, wirkte wie ein kleiner Vorgriff auf eine bessere, friedlichere Welt.

Natürlich spielte auch die Realität des Fernsehens eine Rolle: Die Produzenten wollten jüngere Zuschauer ansprechen und gaben Koenig die Frisur der damaligen Pop-Idole wie den Beatles oder den Monkees. Doch hinter dieser strategischen Entscheidung verbarg sich ein tieferer Gedanke: In der Welt von Star Trek überwinden sogar die härtesten Feinde des 20. Jahrhunderts ihre Gegensätze und arbeiten zum Wohl der gesamten Menschheit zusammen.

Chekov war damit ein Sinnbild für Roddenberrys Hoffnung, dass Nationalitäten und ideologische Grenzen irgendwann keine Rolle mehr spielen würden. In einer Zeit, in der russische Figuren im US-Fernsehen fast ausschließlich als Spione, Gangster oder Schurken auftraten, war ein sympathischer, loyaler und humorvoller russischer Offizier an Bord der Enterprise ein starkes Signal – mitten im Kalten Krieg.

Fazit

Die Brücke der Enterprise war ein Mikrokosmos für das, was Gene Roddenberry erreichen wollte: ein Zukunftsbild, in dem Herkunft, Hautfarbe und Nationalität keine Barrieren mehr darstellen. Kanadier wie Shatner und Doohan, jüdische Einwandererkinder wie Nimoy und Koenig, eine Afroamerikanerin wie Nichols, ein Japanischstämmiger wie Takei – sie alle machten Star Trek zu mehr als einer Fernsehserie.

Dabei darf man nicht vergessen, dass das US-Fernsehen der 1960er Jahre ein schwieriges Terrain war. Fernsehsender mussten Rücksicht nehmen auf die Befindlichkeiten sehr unterschiedlicher Zuschauergruppen: die bibeltreuen Südstaatler, die liberaleren Nordstaaten, konservative Familien und nicht zuletzt die zahlungskräftigen Werbesponsoren, die ein allzu „gewagtes“ Programm schnell hätten scheitern lassen. In diesem Spannungsfeld wagte Star Trek dennoch, Grenzen zu überschreiten und Diversität sichtbar zu machen – wenn auch oft vorsichtig verpackt.

Gerade deshalb ist die Botschaft so bemerkenswert: Die Zukunft gehört nicht denen, die trennen, sondern denen, die verbinden. Und dass diese Botschaft in einem Umfeld ausgestrahlt wurde, das von Vorsicht, Zensurängsten und finanziellen Abhängigkeiten geprägt war, macht sie nur umso bedeutsamer.

Bildquellen:

- star-trek: KI

Und ob ihr es glaubt oder nicht, jeder kann dazu beitragen das diese Vision wahr wird. Aber bestimmt nicht durch ausgrenzen und spalten…