Wer Köln kennt, kennt auch den Spruch: „Die schääl Sick“. Damit ist die rechte Rheinseite gemeint – also jene Hälfte der Stadt, die jenseits des Doms liegt. Doch was steckt hinter diesem Ausdruck, der so liebevoll wie spöttisch zugleich klingt? Zeit, die Geschichte der „verkehrten“ Seite zu erzählen.

Während meines Studiums in den 1970er/1980er-Jahren leistete ich einige Wochen Dienst an einer sogenannten „offenen Tür“ für Drogenabhängige, Prostituierte und Straßenkinder. Da habe ich den Begriff „Schääl Sick“ zum ersten Mal gehört.

Die „Schääl Sick“ (hochdeutsch: schäle Seite, also die „falsche“ oder „verkehrte Seite“) ist die kölsche Bezeichnung für die rechte Rheinseite. Der Begriff stammt aus einer Mischung aus topografischer, historischer und humorvoller Perspektive der Kölner auf ihre Stadt und hat sich tief im lokalen Sprachgebrauch verankert.

Woher der Ausdruck stammt

Köln entstand ursprünglich linksrheinisch, also auf der westlichen Seite des Rheins. Dort befand sich seit der Römerzeit das Zentrum des städtischen Lebens – der Dom, der Markt, das Rathaus, die wichtigsten Kirchen und später die Universität.

Die rechte Rheinseite war dagegen über Jahrhunderte hinweg ländlicher, dünner besiedelt und lag „auf der anderen Seite“ des Stroms. Im Bewusstsein der Kölner war das eben die „schäle Sick“, also die „verkehrte“ Seite der Stadt.

Das Wort „schäl“ bedeutet im Kölschen ursprünglich „schielend“ oder „schräg“, hat aber im übertragenen Sinn die Bedeutung von „nicht ganz richtig“, „nicht so wie es sein sollte“. Wenn also ein Alt-Kölner sagte:

„Ich wohne nit op dä schääl Sick!“

dann meinte er das durchaus mit einem gewissen Stolz.

Im Kölschen Dialekt bedeutet „schäl“ eigentlich „schielend“ oder „schräg“. Übertragen heißt es so viel wie „nicht ganz richtig“, „etwas daneben“. Wenn also ein Kölner sagte:

„Ich wohn nit op dä schääl Sick!“

dann war das ein Ausdruck des Stolzes – schließlich lebte man ja auf der „richtigen“ Seite, mit dem Dom quasi als Nachbarn.

Arbeiter, Fabriken und ehrliche Haut

Historisch gesehen gehörten die Orte rechts des Rheins – Deutz, Kalk, Mülheim oder Dünnwald – lange Zeit gar nicht zur Stadt Köln. Erst im Zuge der Industrialisierung, als Fabriken entstanden und Arbeiter Wohnungen brauchten, wurden die Viertel nach und nach eingemeindet: Deutz 1888, Mülheim 1914.

Die rechte Rheinseite wurde zum industriellen Herz der Stadt – laut, rußig, fleißig. Auf der linken Seite residierten Kaufleute, Geistliche und Beamte, auf der rechten Seite wurde malocht. Das hat die kölsche Mentalität bis heute geprägt.

Historische Unterschiede

Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein war die rechte Rheinseite nicht Teil der Stadt Köln, sondern eigenständiges Gebiet mit kleineren Dörfern wie Deutz, Kalk, Mülheim oder Dünnwald. Erst mit der Industrialisierung begann die Eingemeindung – Deutz 1888, Mülheim 1914.

Die linke Rheinseite blieb aber das Herz Kölns: Regierung, Handel, Kirchen, Kultur – alles spielte sich dort ab. Die rechte Seite wurde als Arbeiter- und Industriegebiet wahrgenommen, geprägt von Fabriken, Eisenbahnlinien und Werften.

Daraus entwickelte sich auch ein gewisser sozialer Kontrast zwischen beiden Seiten, der bis heute liebevoll belächelt wird.

Wenn Spott zur Zuneigung wird

Natürlich blieb es nicht aus, dass die Linksrheinischen über die „Schääl Sick“ witzelten. Doch wie immer in Köln war das nie wirklich böse gemeint. Der Spott wurde Teil der kölschen Lebensart – so wie der Karneval, das Kölsch und der FC.

Heute tragen viele Bewohnerinnen und Bewohner der „Schääl Sick“ den Namen sogar mit Stolz. Und wer einmal von Deutz oder vom Rheinpark aus über den Fluss schaut, versteht auch, warum man dort gern lebt:

Humor und Selbstverständnis

Typisch kölsch ist natürlich, dass der Ausdruck „Schääl Sick“ nie wirklich böse gemeint ist. Es ist ein Stück lokalpatriotischer Selbstironie.

Die Bewohner der rechten Rheinseite tragen den Namen heute mit Stolz – oft mit einem Augenzwinkern, so wie man im Rheinland alles mit einem Schuss Humor sieht.

Viele sagen mittlerweile scherzhaft:

„Dä schönste Blick op Kölle es vun dä schääl Sick!“

(„Der schönste Blick auf Köln ist von der falschen Seite aus.“)

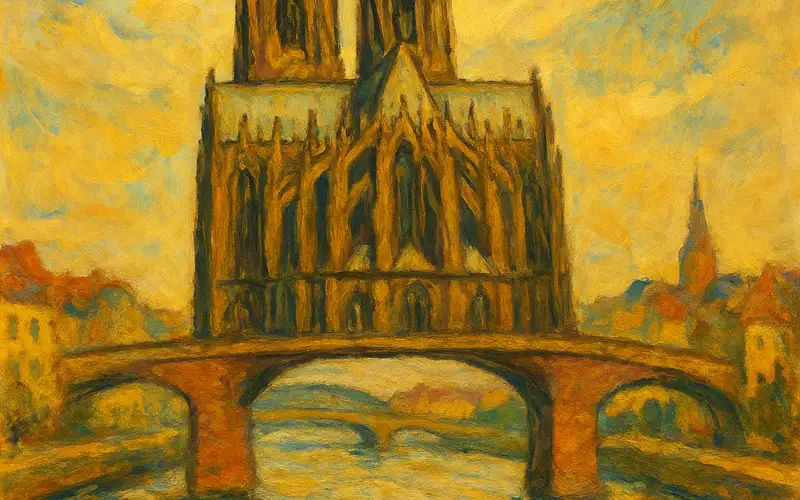

Und das stimmt sogar – denn von Deutz oder dem Rheinpark aus sieht man den Dom und die Skyline der Altstadt in voller Pracht.

„Dä schönste Blick op Kölle es vun dä schääl Sick.“

Vom anderen Ufer sieht man den Dom, die Altstadt und die Hohenzollernbrücke in voller Pracht – ein Postkartenmotiv, das weltweit bekannt ist. Man könnte fast sagen: Die rechte Seite hat den besseren Blick auf die linke.

Die Schääl Sick heute

Längst ist die „falsche“ Seite keine zweite Liga mehr. Mit der Koelnmesse, der Lanxess-Arena, dem Rheinpark und modernen Wohnvierteln wie Rheinauhafen oder Mülheim Süd hat sich die rechte Rheinseite zu einem lebendigen, vielseitigen Teil der Stadt entwickelt.

Hier mischen sich Geschichte und Gegenwart, Industriecharme und kreative Szene. Und das alte Vorurteil vom „drüben“ ist längst zu einem Stück kölschen Humors geworden.

Fazit

Ob man nun links oder rechts vom Rhein wohnt – in Köln trennt der Fluss keine Menschen, sondern verbindet sie. Die „Schääl Sick“ ist heute ein Sinnbild für kölsche Selbstironie, für Wandel und Zusammenhalt.

Denn am Ende gilt, was in Köln immer gilt:

„Et es ejal, op welche Sigg mer wohnt – Hauptsach, mer es us Kölle!“

Anmerkung für Duisburger Bestatter (Insider Witz)

Duisburg-Rumeln (korrekt: Rumeln-Kaldenhausen) liegt linksrheinisch, also auf der linken Rheinseite.

Zur Orientierung:

- Der Rhein teilt Duisburg in zwei große Gebiete.

- Rechtsrheinisch liegen u. a. die Stadtteile Ruhrort, Meiderich, Beeck, Wanheimerort und Buchholz.

- Linksrheinisch liegen Homberg, Baerl und eben Rumeln-Kaldenhausen.

Rumeln-Kaldenhausen1 gehört zum Stadtbezirk Rheinhausen, der schon immer links des Rheins lag und erst 1975 im Zuge der kommunalen Neugliederung nach Duisburg eingemeindet wurde.

Kurz gesagt:

Rumeln liegt auf der „richtigen“ (linken) Rheinseite, wenn man es nach kölscher Lesart ausdrücken möchte.

Weshalb ich das anfüge?

Duisburg ist für mich als Essener Kind selbstverständlich ein Teil des Ruhrgebiets. Kaum eine Stadt ist so prägend, nach Essen natürlich, für das Ruhrgebiet, wie Duisburg.

Aber ein Freund, der im von Duisburg einverleibten Rumeln-Kaldenhausen lebt, ärgert sich immer, wenn ich ihn als Ruhrpottler bezeichne oder auf die „Schääl Sick“ verorte. Er betont, dass sein Heimatort zum Niederrhein gehört.

Okay, dann verspotte ich ihn als Holländer.

Bildquellen:

- dom-koeln_800x500: PW KI