Wer heute vom Solidaritätszuschlag spricht, denkt an die Wiedervereinigung, an Aufbau Ost und an die alljährliche kleine Zusatzzeile auf der Steuerabrechnung. Kaum jemand weiß jedoch, dass es in Deutschland schon einmal etwas ganz Ähnliches gegeben hat – nämlich das sogenannte Notopfer Berlin. Und das war, man glaubt es kaum, schon ab 1948 Pflicht.

ansehen/verstecken

Ein Zuschlag für die geteilte Stadt

Nach dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland in Besatzungszonen geteilt, Berlin sogar mitten im sowjetischen Sektor. Die Westsektoren litten unter Versorgungsengpässen, Blockaden und wirtschaftlicher Isolation. Um den Berlinerinnen und Berlinern zu helfen, führte die junge Bundesrepublik 1948 das Notopfer Berlin ein. Offiziell hieß es: „Gesetz über das Notopfer Berlin“. Im Kern war es eine Solidaritätsabgabe, die jede und jeder zahlte, der Lohn-, Einkommen- oder Kapitalertragsteuer entrichtete: pro D-Mark Steuerbetrag wurden 2 Pfennig zusätzlich fällig.

Die kleine blaue Marke: Notopfer auf der Post

Besonders präsent war das Notopfer im Alltag durch die kleinen blauen „Notopfer Berlin“-Stempelmarken. Ab 1948 musste auf nahezu jeder Postsendung neben der normalen Briefmarke auch diese kleine Steuermarke kleben. Sie kostete 2 Pfennig – ohne sie wurde der Brief nicht befördert. Viele Kinder sammelten die Marken; heute sind sie Zeitzeugen und beliebte Sammlerobjekte.

Mehr als Geld: Ein politisches Signal

Das Notopfer war nicht nur finanzielle Hilfe, sondern auch eine Botschaft. Es signalisierte: Westdeutschland steht zu Berlin. In den Jahren der Blockade und des Kalten Krieges wurde die Abgabe zu einem Symbol nationaler Verbundenheit – ähnlich wie der spätere Solidaritätszuschlag nach der Wiedervereinigung ein Signal der Unterstützung für die neuen Bundesländer war.

Wie lange galt das Notopfer Berlin?

Das Notopfer bestand über 15 Jahre – von 1948 bis 1968. Erst mit neuen Steuergesetzen wurde es aufgehoben. Bis dahin gehörte es zum Alltag: beim Briefeschreiben, auf der Lohnabrechnung, in jeder Steuerzahlung. Ältere erinnern sich noch gut, Jüngere entdecken die Marken höchstens auf Flohmärkten oder in alten Schubladen.

Infokasten: Kuriose Steuern mit langem Atem

Das Notopfer Berlin war nicht die einzige Sonderabgabe in der deutschen Geschichte. Immer wieder wurden Steuern eingeführt, um kurzfristig bestimmte politische oder wirtschaftliche Ziele zu erreichen – und blieben dann erstaunlich lange bestehen. Zwei besonders bekannte Beispiele sind die Sektsteuer und das Zündwarenmonopol.

Die Sektsteuer – für die kaiserliche Flotte

Die sogenannte Schaumweinsteuer1 wurde 1902 unter Kaiser Wilhelm II. eingeführt. Ihr offizieller Zweck: den Aufbau der kaiserlichen Kriegsflotte zu finanzieren. Auf jeden Liter Sekt wurde ein Aufschlag erhoben. Nach dem Ende des Kaiserreichs und dem Untergang der Flotte hätte man annehmen können, dass die Steuer entfällt – aber weit gefehlt.

Die Sektsteuer blieb erhalten, wurde in der Weimarer Republik, unter den Nationalsozialisten und später in der Bundesrepublik fortgeführt. Heute fließt das Geld ganz normal in den Bundeshaushalt. Der ursprüngliche Zweck – die Finanzierung der Marine – ist seit über 100 Jahren obsolet. Trotzdem kassiert der Staat weiter mit: 1,02 Euro Steuer pro 0,75-Liter-Flasche prickelnden Getränks.

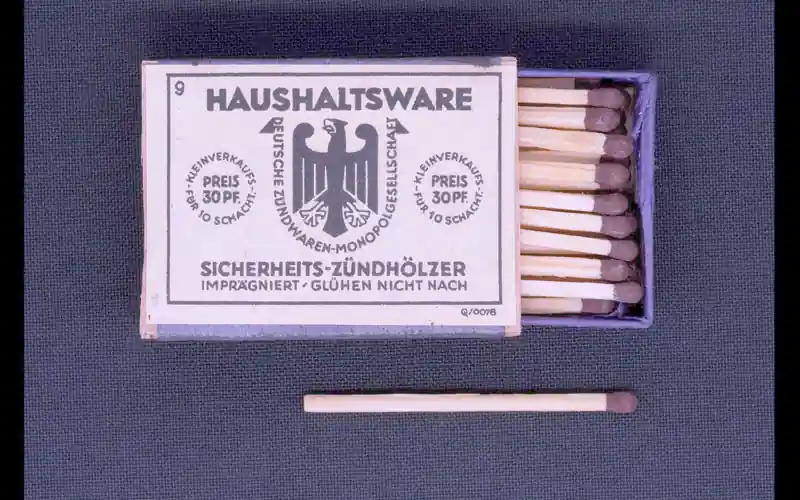

Das Zündwarenmonopol – Streichhölzer für die Staatskasse

Weniger bekannt, aber ebenso kurios, war das Zündwarenmonopol2. Es wurde 1930 eingeführt, um Deutschlands Schulden aus einem Kredit bei dem schwedischen Industriellen Ivar Kreuger – dem sogenannten „Streichholzkönig“ – zu begleichen. Kreuger hatte dem Deutschen Reich hohe Summen geliehen, dafür erhielt er das Monopol zur Herstellung und zum Verkauf von Streichhölzern.

Das bedeutete: Nur Streichhölzer mit der Aufschrift „Deutsches Reichszündwarenmonopol“ durften verkauft werden, und ein Teil der Einnahmen floss direkt an den Staat. Obwohl Kreuger bereits 1932 unter mysteriösen Umständen starb und die Schulden längst getilgt waren, blieb das Monopol bestehen – zunächst unter den Nazis, später in der Bundesrepublik.

Erst 1983 wurde das Zündwarenmonopol endgültig aufgehoben. Da waren die ursprünglichen Kredite schon seit Jahrzehnten beglichen – doch der Fiskus hatte die Einnahmen einfach zu schätzen gelernt.

Fazit

Ob Sektsteuer, Zündwarenmonopol oder Notopfer Berlin – viele Steuern und Abgaben in der deutschen Geschichte haben ihren ursprünglichen Zweck längst verloren, leben aber als praktische Einnahmequelle weiter. Was einst als „zeitlich begrenzte Sondermaßnahme“ begann, wurde oft zum festen Bestandteil der Haushaltsplanung. Der Staat vergisst eben nicht so leicht, wo sich noch ein paar Pfennige oder Euro holen lassen.

Vom Notopfer zum Soli

Der Solidaritätszuschlag ab 1991 war, wenn man so will, der „Enkel“ des Notopfers: Wieder ging es darum, einen Landesteil zu stützen – diesmal die neuen Bundesländer. Das Prinzip blieb: Wer mehr hat, gibt ein bisschen ab, damit alle schneller auf die Beine kommen. Darüber wurde damals wie heute gestritten; das Grundmotiv ist jedoch alt: Solidarität kostet – und hält eine Gesellschaft zusammen.

Fazit

Das Notopfer Berlin war der Solidaritätszuschlag der frühen Bundesrepublik. Es zeigt, dass Hilfsbereitschaft und Gemeinschaftssinn keine Erfindungen der Gegenwart sind. Während heute über den Soli diskutiert wird, lohnt der Blick zurück: Schon unsere Großeltern zahlten – oft mit Stolz – ihren Beitrag für eine Stadt, die damals das Herz der Freiheit in Deutschland war.

Bildquellen:

- Bildschirmfoto-2025-10-12-um-23.44.43_800x500: Von Agnat - CC BY-SA 4.0, wikimedia.org